- つま先が当たる、擦れる。

- 登山中に爪が割れた。

- かかとの皮が剥がれて痛い。

- 母指球の皮が剥がれて痛い。

靴擦れは登山者にとって、大きな問題の一つです。

靴擦れで登山を楽しめなかったりモチベーションが下がるだけでなく、行動不能や滑落など、遭難リスクも上がってしまうからです。

登山歴10年の自分も、最初の2~3年は靴擦れに悩まされましたが、最近は靴擦れの対策と予防方法が見えてきました。

そこで、今回は靴擦れの原因と予防方法、対策を徹底解説します。

・靴擦れの原因

・過去の靴擦れ事例と原因

・足の爪の手入れの仕方

・具体的な靴擦れの対策方法

靴擦れの原因を知り、対策することで、登山を100%楽しみましょう!

※クリックで詳細ページに飛びます。

靴擦れが起こる原因

- 登山靴のサイズや形が足に合っていない

人種や個人差、登山靴メーカーによって、足と登山靴が合う/合わないがある。 - 登山靴の用途が合っていない

登山靴は用途に合わせ、トレッキング用とアルパイン用がある。 - 足の湿気、濡れ

皮膚がふやけて、靴擦れの原因となる。 - 長時間や重荷での歩行

行動時間や荷物の重量によって靴と足の摩擦が増え、靴擦れを引き起こす。

登山靴のサイズや形が足に合っていない

足の形は十人十色。

足の甲、指先、アーチの形状が登山靴に合っていないと靴擦れを引き起こします。

特に欧米人と日本人は足型が異なるため、欧米メーカーの登山靴には注意が必要です。

| 日本人の足型の特徴 | 欧米人の足型の特徴 |

|---|---|

| 親指が長い 足の甲、土踏まずのアーチが高い 指の付け根が広い ヒールカップが浅い(かかとに丸みがない) | 人差し指が長い 足の甲、土踏まずのアーチが低い 指の付け根が狭く、細い ヒールカップが深い(かかとが丸い) |

まとめると、日本人(旧日本人)は足指ががっちりしていて、甲高で幅広。かかとの丸みが少ない「農耕民族のどっしり型」といえます。欧米人(新日本人)はその逆といえるでしょう。

引用元:シューズフィッターの靴選び はだし気分で歩こう

まずは、自分の足が登山靴のどこに当たるか、どこに余裕があるかを調べてください。

- 登山靴が大きすぎる場合

靴の中で足が動いて摩擦が生じ、かかとや足先に靴擦れを引き起す。 - 登山靴が小さすぎる場合

登山靴で指先が圧迫され、爪の内出血や、爪割れを引き起す。

長期的に履き続けると、巻き爪や外反母趾の原因となる。

また、新品の登山靴は足に馴染んでおらず、長時間使用すると靴擦れを起こす可能性があるので注意が必要です。

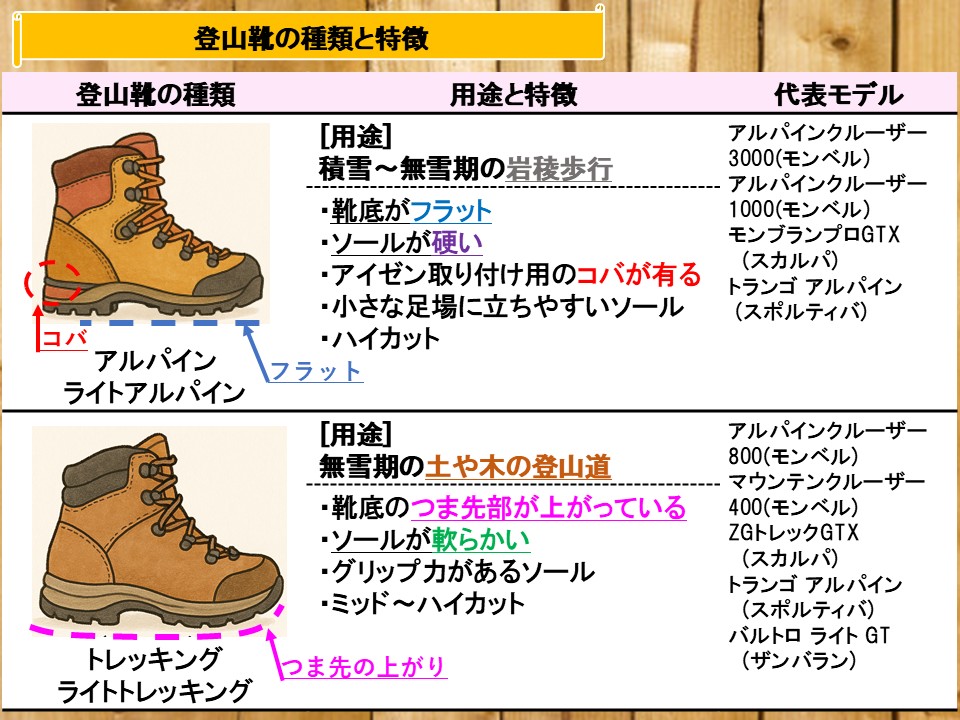

登山靴の用途が合っていない

ハイキングや日帰り登山、重い荷物を背負う縦走や小屋泊登山、岩稜歩行など、登山には様々なスタイルが有ります。

登山靴も用途に合わせて設計されており、強みや弱みを理解して使うことが必要です。

大きく分けて、登山靴にはアルパイン用とトレッキング用の2種類があります。

アルパインは岩稜歩行に向いた登山靴で、ソールが硬くフラット、アイゼン取り付け用のコバが付いているのが特徴です。

一方、トレッキング用は、ソールが軟らかくつま先部分が持ち上がっているのが特徴で、歩きやすさを重視して作られています。

気にしなければいけないのは、自分の山行スタイルと靴の用途があっているかです。

特にアルパイン用の登山靴で歩き中心の山行をすると、次の問題が起こることがあります。

- 足の爪が割れる

つま先に負荷がかかり、爪が割れてしまう。 - かかとに靴擦れが起こる

ソールがフラットで曲がりにいため、かかとが擦れやすい。

使っている登山靴が自分の山行スタイルに合っているか確認してください。

足の湿気、濡れ

足が汗をかいたり、雨や徒渉で足が濡れた状態だと、皮膚が柔らかくなり、摩擦に対する耐性が低下します。

特に足の指と指の間は、汗が溜まりやすく皮膚が擦れ合う箇所で、靴擦れが起こりやすいため注意が必要です。

- 登山後に足が蒸れて皮膚がふやけている

- 指と指の間に靴擦れを起こしている

登山後の足をよく観察し、足の湿気や濡れで靴擦れが起こっていないかチェックしてみて下さい。

長時間や重荷での歩行

長時間歩くことで、同じ部分に繰り返し摩擦が生じ、靴擦れが発生しやすくなります。

また、荷物が重たくなると足元の負荷が大きくなり、靴と足の摩擦が増え、靴擦れを引き起こすため、注意が必要です。

特に、トレーニング不足での長時間山行は、足の皮が厚くなっておらず、靴擦れを起こす可能性があります。

自分の靴擦れ事例と原因

最初の登山靴として、モンベルのタイオガブーツを履いていました。

ソールが適度に柔らかくて履きやすく、靴擦れも起きなかったため、自分にとって満足度の高い登山靴でした。

しかし、履き続けるうちに靴がへたってきたこと、より縦走や岩稜歩行向きのソールが硬い靴を試したいという思いが強くなったため、登山靴を買い替えることにしました。

そこで、2足目の登山靴として購入したのが、スカルパのミラージュGTXです。

ところが、ミラージュGTXに変えてから、かかとに靴擦れができるようになってしまったのです。

ここからは、自分の事例で靴擦れを引き起こしていた原因について解説します。

原因1:足と靴の形があっていない

同じサイズを選んだのですが、インソールを比べてみると違いがありました。

外形を見ても明らかにミラージュGTXの方が小さい事が分かります。

つま先部の形状差が出ています。

ミラージュGTXのインソールは外形が小さく、靴内の構造もそれに応じて小さくなっている事。

また、歩くとわずかにかかとが擦れる感じに気が付きました。

試し履きでは気が付かない、気が付いても無視してしまう程度の擦れです。

ミラージュGTXのつま先やヒールカップの形状が自分の足に合っておらず、かかとが長時間擦れたことが靴擦れの最も大きな原因です。

原因2:靴の用途が合っていない

タイオガブーツとミラージュGTXは靴の用途にも違いがありました。

タイオガブーツ

軽装備の登山や小屋泊登山などに適したミドルカットの全天候型ブーツです。

引用元:モンベル

ミラージュGTX

広めのストレートラストは様々な足型に合いやすく重い荷物を背負った縦走も快適です。

引用元:スカルパ

タイオガブーツは、ミッドカットでソールも適度な硬さのため、軽装での日帰り登山や小屋泊登山が主な用途のトレッキング用登山靴です。

一方、ミラージュGTXは、ソールが硬くかかとにアイゼン用のコバが付いているアルパイン用登山靴で、縦走や岩稜歩行に向いています。

当時の自分の山行は、日帰りの長時間歩行が多かったのですが、日帰り登山も縦走もすべてミラージュGTX 1足で済ませていました。

岩場の少ない日帰りでの長時間山行に、アルパインブーツを使用していたことも原因の一つです。

しかしながら、自分は現在、靴擦れをほぼ起こすことなく登山を楽しんでいます。

自分が効果を感じた、靴擦れ予防と対策方法を紹介します。

靴擦れ予防&対策方法

- 足に合った靴を選ぶ

登山靴の試し履きの際、屈伸運動やつま先立ちで当たり具合を確かめる。 - 靴を調整してもらう

当たり出し、インソール交換などで登山靴を調整! - かかとにテーピングを巻く

厚手のテーピングを靴擦れ箇所に施し、足の皮を補強! - 爪を短く切っておく

長すぎる爪は靴の中で足を圧迫し、爪割れの原因となる。 - 靴擦れ防止クリームを使用する

靴擦れ防止クリームで靴との摩擦を低減! - 登山用のソックスを活用する、買い替える

足の蒸れや登山靴との隙間を無くす。 - 歩き方を工夫する

小股歩き、逆八の字歩き、フラットフィッテイングなど歩き方を工夫する。

足に合った靴を選ぶ

靴擦れを防ぐための最も重要なポイントは、自分の足に合った登山靴を選ぶことです。

そのためには、試し履きの際に実際の登山を意識して選ぶことが大切です。

- 登山道を模した段差や坂を歩く

岩や木の凹凸に対して、登山靴の滑りにくさやソールの曲がり具合を確認する。 - 屈伸運動

足首周りの可動域やくるぶしの擦れ具合を確認する。 - つま先立ち

つま先のズレ具合やヒールカップのフィット感、かかとの擦れ具合を確認する。

特に、つま先立ちを30分~1時間ほど続けることで、靴と足の微妙な当たり具合まで確認できます。

自分の足に合った靴を見つけて使うことが、靴擦れ防止に最も効果的です。

実際、1時間試し履きして選んだ雪山登山は、靴擦れを1度も起こしていません。

靴を調整してもらう

靴を購入後、靴擦れが出てきた場合は、登山靴の調整、カスタムを検討してください。

- 当たり出し

登山靴と足が擦れている部分や隙間がある部分を調整する。 - インソールの交換

登山靴と足のアーチやヒールカップがフィットするよう、インソールを入れて調整する。

登山靴の調整方法1:当たり出し

登山靴の調整方法の一つは当たり出しです。

4,5回程度使用して履きならした靴でも、靴擦れが起こる場合に有効な対策。

店舗に登山靴を持ち込む事で、当たって擦れている部分を広げたり、狭めたり等を調整してもらえます。

登山中に靴が当たって痛かったーなんて経験はありませんか?

そんな時は我慢せずにご相談を!

あの手この手で解決いたします!

写真は実際に当たりだし中の登山靴です。

提供:石井スポーツ

登山靴の調整方法2:インソールの交換

純正のインソールで靴擦れが起きてしまっている場合、インソールの交換も対策の一つです。

純正のインソールだと薄かったり、脚と隙間が出来てしまう、クッション性や足のアーチを十分サポートしきれない場合があります。

インソールを交換することで、靴のフィット感を調整し、靴擦れのみでなく、疲労の軽減や膝への衝撃を和らげる効果が期待できます。

- 登山靴内の足の位置を調整し、靴擦れ対策ができる。

- 足元が安定し、疲労軽減効果が期待できる。

- 足本来のアーチやクッション性が向上し、膝痛改善ができる。

▶インソールの選び方やおすすめモデルについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

かかとにテーピングを巻く

自分がすぐにできる対策で、最も効果があったのが、かかとへのテーピングです。

厚手のテーピングを靴擦れ箇所に施すことで、足の皮を補強し靴擦れを起こしにくくします。

- シーズン初めの山行で、足の皮が厚くなっていない方

- かかとに靴擦れが頻発する方

- アルパイン用登山靴での靴擦れに悩んでいる方

自分は登山開始前に、かかとにニチバン バトルウィン テーピングテープの非伸縮タイプを張って補強しています。

テーピングをかかとに貼ることで、ミラージュGTXでも靴擦れを気にすることなく登山を楽しめるようになりました。

また、テーピングはエマージェンシーキットの中に入れておくのがおすすめです。

止血や添え木の固定、テントやザックの補強など、靴擦れ以外のシーンでも活躍します。

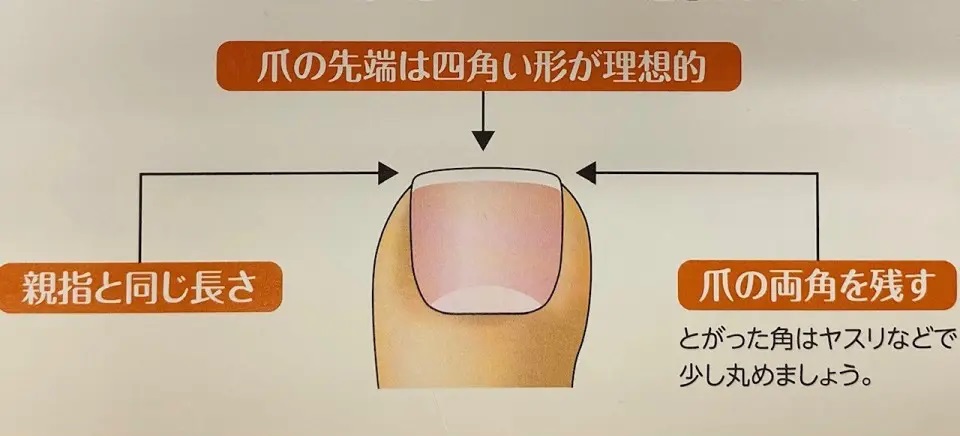

爪を短く切っておく

長すぎる爪は靴の中で足を圧迫し、靴擦れや爪の内出血の原因となります。

足の爪に内出血が起こる原因は、つま先が圧迫されたり、繰り返し「指先が靴に当たってしまう」からで、履いている靴によってはリスクが高くなります。

提供:大阪巻き爪フットケア専門店

登山靴につま先が圧迫された状態で岩や段差などを蹴ってしまうと、内出血を引き起こし歩行に支障がでるため、足の爪を短く整えておくことが重要です。

また、爪は短すぎても、巻き爪の原因となります。

爪は両端を残して四角く整えておくのがベストな状態です。

また、装備にはニッパーを加えておくのがおすすめ!

登山中でも爪の調整ができるほか、針金と一緒に持つことでギアの補修に役立ちます。

靴擦れ防止クリームを使用する

市販の靴擦れ防止クリームを使用するのも一つの手段です。

特にProtect J1は評判が高く、自分の登山仲間やトレイルランナーで愛用している人が多い製品です。

登山前に靴擦れ箇所に塗っておくことで、靴との摩擦を低減し、靴擦れを防止します。

また、靴擦れ以外にもザックやウェアによる汗疹やかゆみ対策としても効果を発揮します。

TJARでTwitter上でもプロモーションがんばってたProtect J1を試しに日帰り登山で使ってみたら感動するほどの効果があった。リュックで背中が蒸れていつも汗疹でかゆかゆになるのでスタート時に腰の辺りに塗った。途中まったくかゆくならなかった。帰ってきて鏡でみても赤くなってない #ProtectJ1 pic.twitter.com/0UqSStrCkG

— チェレンコフ🦜 (@cherenkov) October 15, 2022

ワセリンで代用する

また、すぐ用意できない場合や登山中の応急処置の場合は、ワセリンも効果的です。

ワセリンを靴擦れ箇所に塗ることで、同様に靴と足の摩擦低減効果が期待できます。

ワセリンは保湿クリームとしても活用できるため、エマージェンシーキットに入れておくことをおすすめします。

登山用のソックスを活用する、買い替える

登山用ソックスは、速乾性や通気性、クッション性に優れるため、足の蒸れや登山靴との隙間を無くし、靴擦れを予防できます。

すでに登山用ソックスを使っている方でも、ソックスがヘタっていると十分な靴擦れ防止効果を得られないため、買い替えが必要です。

登山用ソックスは、速乾性や吸湿性に優れる化繊やメリノウール製のミドルソックスがおすすめです。

また、ソックスは足と登山靴の間に位置するため、双方との相性も重要。

実際に登山で使用する前に、ソックスと登山靴を試し履きし、緩すぎたり、キツすぎたりしないか相性を事前に確認してください。

▶夏山登山用ソックスの選び方やおすすめモデルについてはこちらの記事で詳しく紹介しています。

歩き方を工夫する

先を急ぐあまり、大股や直登で歩いてしまう方は多いのではないでしょうか。

大股や直登で歩くと足首の可動域が広がり、かかとが登山靴と擦れやすくなります。

かかとと登山靴が長時間擦れると、靴擦れを引き起こすため注意が必要です。

歩き方を工夫することでも、靴擦れを予防できます。

- 小股で歩く

半歩で歩くを意識し、足首の可動範囲を小さくする。 - 斜面に対してジグザクに歩く

足を上げる高さを低くすることで、足首の可動範囲を小さくする。 - 逆ハの字

斜面と足の向きを揃えると足首の可動範囲が大きくなり、かかとに負担がかかる。

逆ハの字にすることで足首への負担を逃がす。 - 靴底と地面をフラットに保つ(フラットフィッティング)

つま先と踵を同時に地面から離す/着けることで、足が靴の中で動くのを防ぎます。

足首の可動域も小さくなり、かかとの靴擦れ予防に効果あり。

まとめ

今回は靴擦れの原因から予防方法、対策を紹介しました。

- 登山靴のサイズや形が足に合っていない

人種や個人差、登山靴メーカーによって、足と登山靴が合う/合わないがある。 - 登山靴の用途が合っていない

登山靴は用途に合わせ、トレッキング用かアルパイン用がある。 - 足の湿気、濡れ

皮膚がふやけて、靴擦れの原因となる。 - 長時間や重荷での歩行

行動時間や荷物の重量によって靴と足の摩擦が増え、靴擦れを引き起こす。

- 足に合った靴を選ぶ

登山靴の試し履きの際、屈伸運動やつま先立ちで当たり具合を確かめる。 - 靴を調整してもらう

当たり出し、インソール交換などで登山靴を調整! - かかとにテーピングを巻く

厚手のテーピングを靴擦れ箇所に施し、足の皮を補強! - 爪を短く切っておく

長すぎる爪は靴の中で足を圧迫し、爪割れの原因となる。 - 靴擦れ防止クリームを使用する

靴擦れ防止クリームで靴との摩擦を低減! - 登山用のソックスを活用する、買い替える

足の蒸れや登山靴との隙間を無くす。 - 歩き方を工夫する

小股歩き、逆八の字歩き、フラットフィッテイングなど歩き方を工夫する。

靴擦れは一度ハマってしまうとなかなか解決方法が見つからず大変です。

楽しいはずの登山が靴擦れ一つで辛いものになってしまいます。

しかし、彼を知り己を知れば百戦殆からず。

靴擦れの原因と箇所を把握して、自分の足と相性のいい靴を探し対策を講じれば、うまく付き合っていける問題です。

登山を重ねるごとに足の皮も厚くなり、靴擦れを起こしにくい足に育っていきます。

今回紹介した方法を参考に、靴擦れと上手く付き合いながら登山を楽しんで下さい。

コメント