登山での虫よけ対策で、以下の悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。

- 登山やキャンプで、どんな虫に遭遇し、どんなリスクがあるのか知りたい。

- 基本的な虫よけ対策の考え方が知りたい。

- 虫が苦手な彼女や妻、子供が安心して登山を楽しめるように配慮したい。

- 沢登やクライミングなど、人気のない山に入る場合の虫対策が知りたい。

特に夏山登山ではアブやブヨ、マダニ、ヒルなど人に害を与える虫と遭遇します。

対策を怠るとその後に治療が必要だったり、重篤な感染症に掛かりるリスクがあり、注意が必要です。

そこで今回は、登山での虫よけ対策に焦点を当て、おすすめの虫よけ対策6選とアイテムを紹介します。

・アウトドアで遭遇する虫の種類と特徴、リスク、生息場所

・虫よけ対策毎のメリット、デメリット

・虫よけ対策毎のおすすめアイテム

・虫よけ剤に含まれる成分の特徴

・虫よけ剤を使わない虫よけ対策方法

登山で注意が必要な虫

アブ

標高1000m以下に生息しているハエの仲間です。

皮膚を食い破って吸血するため、噛まれると傷みを伴います。

特定の場所で大量発生する事がありますが、天敵のトンボの出る8月末~9月ごろになると突然見なくなります。

ブラックやネイビーに寄ってくる性質があるので、ウェアやザックの配色に注意が必要です。

昨日は変わりやすい天気でいつ雨になるか予想がつかない変な日でした。

今日は意外と天気が良さそうなので山へと向かいます。オニヤンマやコオニヤンマが色んな昆虫を捕食するのはよく見かけるのですが、今回はシオカラトンボのメスがアブを捕食しているようです。

提供:視界良好!交野山

今日も何回かアブに絡まれたのでよくやったと思ってしまいます。

リスク

- 噛まれると痛い。

- 唾液の有毒成分で腫れる事がある。

- 羽音が蜂に似た低い音で、歩行に集中できず滑落や転倒の危険がある。

生息場所

沢や池、湿地帯に多く生息しており、沢沿いの登山道や高原の湿地帯では注意が必要です。

過去に、八ヶ岳の美濃戸や、北アルプス薬師岳の入山口(折立)で大量発生したアブと遭遇しました。

ブヨ(ブユ)

春から夏の終わりごろで、特に朝夕の時間帯に多く見かけます。

体調は2~4mm程度と小さくメマトイに似ていますが、噛まれると激しいかゆみを引き起こすので注意が必要です。

アブと同じく皮膚を噛み切って吸血しますが、噛まれていることに気が付きにくく、多くの場合は腫れやかゆみが出て気が付きます。

妻も2021年に薬師岳で噛まれ、腕がパンパンに腫れてとても痒そうでした。

アブ同様、ブラックやネイビーに集まる性質があります。

リスク

- 唾液の有毒成分によるアレルギー反応で、激しいかゆみを引き起こす。

- 噛まれた箇所が大きく腫れ上がり、治るまで1~3週間程度かかる。

生息場所

日本全国の山間部で特に水辺に多く生息しています。

綺麗な渓流沿いを好むため、沢沿いの登山道や沢登では特に注意が必要です。

ヤマビル

雨が降った後の山で良く見かけるヤマビルは、独特の動きをしながら近寄ってきて吸血します。

ウェアの僅かな隙間から人の皮膚に張り付き、吸血中、痛みがないのが特徴。

自分は、ヌルっ、ぷにっとした嫌な感覚で気が付く場合がほとんどで、噛まれた際の痛みやかゆみで気が付いたことはあまり有りません。

下山して、家で荷ほどきをしたり、入浴中に気が付くことが多々あります。

私えび!こっちは南紀の沢から連れ帰ってきたヒル! pic.twitter.com/tKzZoM6IeH

— えびちゃん@父になりました (@dopaminetia) July 18, 2021

体表面はぬるぬるしており、摘まみにくいですが、アルコールや塩をかけると剥がれ落ちます。

リスク

- ヒルジンと呼ばれる血液が固まるのを阻害する成分を注入するため、噛まれた後もしばらく流血が続く。

- 見た目がグロテスク。

- 肌に張り付いているのを発見した際、驚いて滑落や転倒のリスクが上がる。

生息場所

秋田、岩手以南の山間部に生息しており、普段は落ち葉や岩陰などの湿った場所に潜んでいます。

春から秋の暖かい時期で、特に梅雨や雨が降った後に活発に活動します。

マダニ

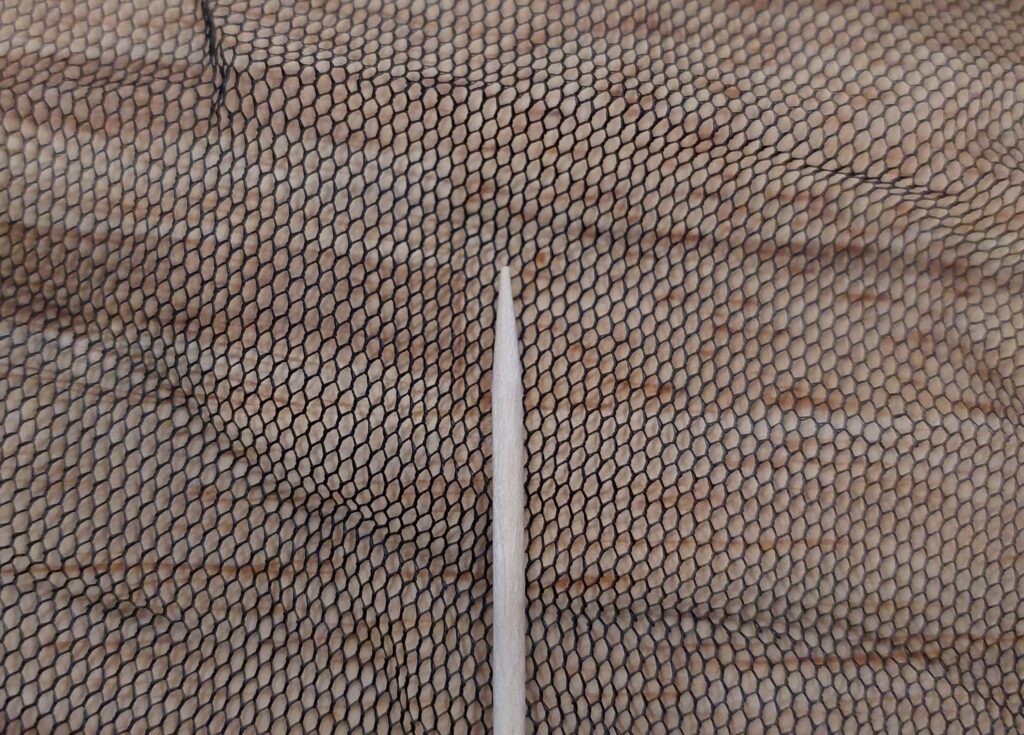

草むらや山林を藪漕ぎすると出くわすのがマダニです。

動物や人に寄生し吸血しますが、唾液に麻酔成分が含まれており、なかなか吸血されている事に気が付けません。

致死率の高い感染症を媒介するため、噛まれたことに気が付いたら早めに除去する必要があるが、無理に引きはがすとマダニの身体が千切れ、マダニの顔や体液が皮膚内に残る場合がある。

特に吸血されたまま1~2日経過すると、マダニの口周辺がセメント状の物質で固まる為、無理に引きはがさず皮膚科を受診してください。

リスク

- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、ライム病などの致死率の高い感染症を媒介する。

- マダニの唾液成分でアレルギー反応を起こすことがある。

- 吸血されたまま2~3日経過すると、取り外すために皮膚科の受診が必要となる。

生息場所

里山の草むらや、1500m程度の山林、裏庭、畑、あぜ道などに生息。

特にイノシシやシカなどの野生動物が出没しやすいエリアは注意が必要です。

マダニです。パッと見、血を吸ってなさそうなので病院案件ではなさそうです。

— 辺境クライマーけんじり (@kenjiri) April 23, 2023

マダニ属なので、日本紅斑熱やSFTSは媒介しないやつです。北海道ならばライム病を媒介するシュルツェマダニがマダニ属です。本州には1500m以上の山にしかいません。https://t.co/CVUdH4tvrX pic.twitter.com/ORlmgOHNnd

マダニをもっと知るならけんじりさんがおすすめ

マダニといえば、辺境クライマーのけんじりさんが専門家。

よくツイートで勉強させていただいています。

学会(SADI)名物マダニ取り疫学ツアー!!

— 辺境クライマーけんじり (@kenjiri) June 22, 2024

カクマダニget!!! pic.twitter.com/ni9BPx0lqX

特に、けんじりさんをはじめとした山岳ドクターの方が書かれた、登山のダメージ&体のトラブル解決法はとても参考になります。

マダニに関する内容以外にも、日焼けや膝痛、腰痛、凍傷など、登山で起こる体のトラブルについて学べる1冊です。

メマトイ

登山やキャンプで顔の周りを飛び回るメマトイは、文字通り目障りな存在です。

メマトイはハエ目に属するコバエで、体長は3~4mm程度。

人や動物の涙に含まれるミネラルやたんぱく質を求めて、顔や目の回りを飛び回ります。

オレンジや赤などに集まるので、これらの色を避けたウェアやザックを選ぶのがおすすめです。

リスク

- 東洋眼虫という寄生中を媒介する事がある。

- 歩行中目に入ると視界が塞がれる。

生息場所

日本全国の比較的標高の低い森林地帯や、川沿いに生息しています。

自分の経験からも、登りはじめの登山道や登山口、低山で多く見かける傾向が有ります。

蚊

春の中頃から活発に活動する蚊は、草むらや水辺に多く生息しています。

メマトイと同じく登山口や低山で注意が必要です。

普段の生活でも身近な虫ですが、日本脳炎、デング熱、ジカ熱を媒介します。

山林では、蚊との遭遇頻度も高くなり、その分感染確率が上がる点に注意が必要です。

リスク

- 噛まれた箇所にかゆみを感じ、登山に集中できなくなる。

- 感染症を媒介する可能性がある。

生息場所

標高800m以下の地域に広く分布しています。

古タイヤや空き缶、木のうろなどの僅かな水溜まりでも繁殖します。

7~9月の高温多湿な時期、風通しの悪い山林や住宅裏の木陰は注意が必要です。

おすすめ虫よけ対策6選!

長袖、長ズボンの着用

- 地肌を虫刺されから直接保護できる

- 虫よけ剤による肌荒れを防げる

- ウェアの配色によっては、逆に虫が寄ってくる。

- 熱がウェア内に籠りやすく暑い。

虫よけで最も効果的なのが、登山で長袖、長ズボンを着用し、肌の露出を出来るだけ少なくすることです。

また、虫よけ剤による肌荒れやアレルギーからも肌を保護出来ます。

一方、アブやブヨはブラックやネイビー、メマトイはオレンジを好む性質があるため、これらの色を避けたウェアを選ぶのが無難です。

加えて気になるのが、行動中の暑さです。

特に夏の登山では、少しでも薄着で涼しく登山を楽しみたいと感じる方は多いと思います。

冷感生地を使用したベースレイヤーや、速乾性能の高いベースレイヤーを選ぶことで、行動中の暑さを和らげることができます。

おすすめはパタゴニアのロングスリーブ・キャプリーン・クール・トレイル・シャツ

おすすめなのが、ロングスリーブ・キャプリーン・クール・トレイル・シャツです。

保温性と速乾性のバランスが良く、行動中の暑さや汗を素早く発散してくれる一方、ちょっとした休憩でも汗冷えしにくいのが特徴です。

その他、おすすめのベースレイヤー、ロング丈のパンツについては下記の記事で詳しく紹介しています。

ウェア選びに迷っている方は参考にしてみて下さい。

虫よけ剤

- ワンプッシュで手軽に防虫効果を得られる使い勝手の良さ。

- ドラッグストアやECサイトなどで販売されており、入手性が良い。

- 長袖や防虫ネットの着用、防虫線香と比べて、登山者の行動を制限しない。

- 肌に合わない場合がある。

- 子供に使えない物がある。

- ウェアやザックの生地を傷める場合が有る。

- 効き目や有効な虫の種類が、成分によって異なる。

多くの方は虫よけ対策と聞くと、虫よけスプレーをはじめとした虫よけ剤の使用を想像すると思います。

虫よけ剤使われている薬剤によって、虫の種類や効き目が変わる点に注意が必要です。

虫よけ剤の特徴を事前に把握してから、使用してください。

虫よけ剤の主な成分

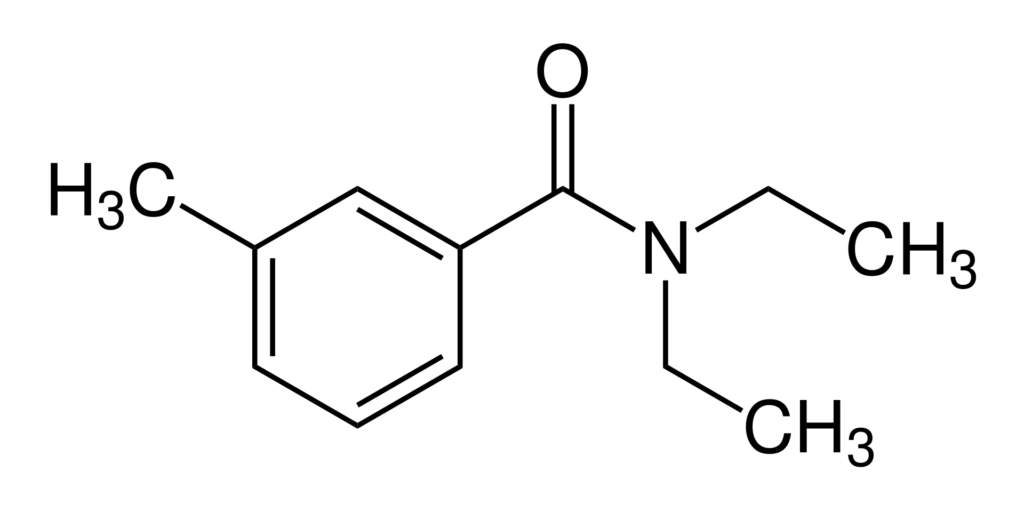

ディート

ダニ、ヒルに加え、ノミ、ツツガムシにも効果を発揮します。

有効時間が長くアウトドア向きですが、6カ月未満の乳児には使用不可かつ、子供に使用する場合は手のひらや目など皮膚の薄い場所を避ける必要があります。

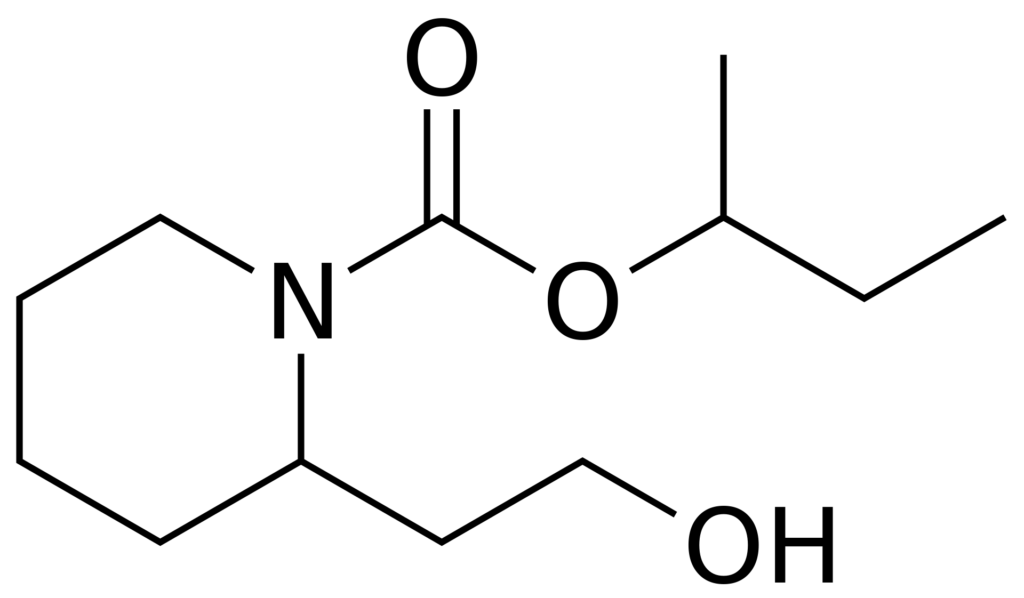

イカリジン

年齢制限がなく、肌に優しいのが特徴です。

また、虫よけ特有のニオイが少なく、ウェアの繊維を傷めにくいのもメリットとして挙げられます。

一方、ノミやツツガムシに効果がない物がある点に注意が必要です。

ハッカ油

天然成分のハッカ油は、食品添加物にも使用され、安全が確認されている成分です。

一方、皮膚への直接使用や肌の弱い乳幼児、高齢者への使用は控えるようにしてください。

市販のハッカ油5~6滴、無水エタノール10mL、水90mLで作成する事が可能で、コストパフォーマンスが良いのがメリットです。

アブ、蚊、ダニに効果を発揮します。

おすすめはフマキラーのスキンベープ ミスト イカリジン プレミアム

我が家のアウトドアシーンで最も活躍している虫よけ剤です。

有効成分はカリジンで肌に優しく、赤ちゃんから大人まで幅広く利用可能で、ウェア、ザック、テントに吹きかけても生地の傷みを気にする必要がありません。

ただし、革製品、毛皮製品、ポリウレタンなどにかかると変色、変質する可能性があるため、注意してください。

薬剤は無色透明でアルコールの香りがします。

乾いた後も、肌に僅かにアルコールの香りが残りました。

蚊成虫、マダニ、ブヨ、アブ、イエダニ、トコジラミ、ノミ、ヌカカ、ヤマビルなど、登山で遭遇する大半の虫に効果を発揮します。

実際に我が家もアブやブヨの遭遇率が下がっている事を実感しており、縦走登山には必ずスキンベープ ミストを持って行きます。

縦走から沢登まで、夏のアクティビティで大活躍する虫よけ剤なので、どれを使うか悩んでいる方におすすめです。

防虫ネット

- 袋状のネットを頭から被るため、虫が頭部に触れない。

- コンパクトに持ち運びが可能。

- 効果切れ、薬剤切れの心配がない。

- デザイン性が悪く、ダサい。

- 顔にネットが当たり不快。

⇒キャップやハットの上から、ネットを被ることで対策可能です。 - 濡れるとネットの網目を塞ぎ、息苦しくなる。

- 頭部~首周辺までしか保護出来ない。

顔周辺は特に肌が露出しており、メマトイやアブ、蚊といった虫に狙われやすい部位です。

特に頬や瞼を刺されると視界が遮られ、登山中の安全に影響するほか、下山後の日常生活にも支障を来します。

頭部を重点的に保護したい方は、防虫ネットがおすすめです。

おすすめはSEA TO SUMMITのモスキート・ヘッドネット

登山中の虫対策として、自分はSEA TO SUMMITのモスキート・ヘッドネットを使用しています。

この防虫ネットの魅力は、程よいコンパクトさと取り回しの良さにあります。

小さいギアはザックの中で埋もれがちですが、このヘッドネットはサイズが適度に大きく、サコッシュやザックのポケットに入れても見つけやすいのがメリットです。

付属のスタッフサックには十分な余裕があり、無理なく収納できるため、登山中のちょっとしたストレスを減らしてくれます。

中身が軟らかいので、コンプレッション可能です。

実際に藪が多い登山道や沢登の宿泊地で使用しています。

視界を妨げず細かい虫をシャットアウトしてくれるので、顔周りが快適です。

頭部をすっぽり覆うのに十分な大きさがあります。

80個/cm2の穴が開いており、小さめの虫も対策できます。

防虫線香

- 数メートルの範囲で防虫効果が期待できる。

- 香りが何となく落ち着く。

- ケースが重たく、大きい。

- 火や熱を発するため、火事や火傷に注意が必要。

- 線香が割れないようパッキングに工夫が必要。

- 煙で喘息発作が出る場合がある。

- 臭いがウェアやテント、ザックに移る。

- 煙や臭いを発するため、他の宿泊者に配慮が必要。

蚊取り線香などの防虫線香は、主にテント泊や沢登り、キャンプなど、停滞中に使いたいアイテムです。

泊地ではテントの設営、夕飯の支度、食事、リラックスの時間など、足や頭を止めて作業や休息を取る瞬間が多くなります。

この瞬間の足や頭を狙って、アブやブヨ、ヒルなどが集まってきます。

防虫線香を使うことで、泊地周辺に虫よけ効果を発揮し、落ち着いて作業や休息をとることが可能です。

おすすめは富士錦のパワー森林香

自分が沢登やキャンプで良く使っているのが、パワー森林香です。

林業や農業のプロも愛用する防虫線香で、一般の蚊取り線香よりも強力な忌避効果(防虫効果)を発揮します。

主成分にディートを使用しており、蚊、アブ、ブヨなどに強い忌避効果がありますが、乳幼児や高齢者がいる場合は使用を控える必要があります。

ひと巻で4~6時間程度使用可能で、泊地で絶対に虫に襲われたくない方におすすめです。

おにやんま君

- 薬剤を使用せず虫よけ対策できる。

- 帽子や雨蓋に取り付けるだけで使用可能で、登山者の動きを妨げない

- 有効な虫が限定的。

- 効果には賛否両論あり。

薬剤を使わずに虫よけをしたい方には、「おにやんま君」がおすすめです。

今後、自分が娘を連れて山に行く際に使ってみたいと思っているアイテムの一つです。

オニヤンマは肉食の大型トンボで、アブやブヨ、ハチの天敵とされています。

この習性を利用し、オニヤンマそっくりに作られた「おにやんま君」を身につけることで、虫が本物と勘違いし、近寄りにくくなるという仕組みです。

使用する際は、帽子の頭頂部やザックの雨蓋など、視認性が高く、動きが多い場所に取り付けるとより効果的です。

一方で、ダニやヒルなどには効果がないため、これらの対策には別の方法を併用しましょう。

また、効果に関しては賛否両論あり、虫によって個体差や地域差があるのかもしれません。

検証結果

— zashi (@zasshi5) August 31, 2024

前回の調査場所と異なる場所で検証したので一概には言えませんが、効果は実感できませんでした。

前回の調査場所で再検証してみようと思います。

今回は蚊、アブ合わせて20箇所以上刺されて痒さに悶えてる😖 https://t.co/nwnzABUSRa pic.twitter.com/e1ttIr0bip

畑にいるとアブや蜂などの虫が寄ってきます

— みずな (@mizuna_life) August 8, 2023

ハッカ油を全身に吹きかけると退散しますが、香りが消えると再び寄ってくるので、帽子の上にTwitterで知った、おにやんま君をつけてみました

低姿勢で頭を動かしているとアブは寄ってこなくなりました

おにやんま君をアブに見せるのがコツなのかもしれません pic.twitter.com/6gWtKAd4ra

「絶対に虫を寄せつけない」わけではありませんが、薬剤を使わずに手軽に虫よけ対策ができるアイテムとして、一つ持っておくと安心です。

虫よけ効果のあるの日焼け止め

- 登山に日焼け止めを塗ることで、虫よけ対策も行える。

- 塗り直しの手間が一度で済む。

- 有効な虫が限定的

- 基本の虫よけ対策の補助的な使用にとどまる。

日焼け止めの中には、薬剤に昆虫忌避成分を配合し、虫よけ効果を付与した物があります。

ただし、効果は限定的な場合があるため、基本は日焼け止めと虫よけ対策は別々に考えておくのが無難です。

虫よけ効果のある日焼け止めは、長袖の着用や虫よけ剤などの基本の虫よけ対策の補助的として使用する事を推奨します。

アメリカ皮膚科学会、アメリカ疾病予防管理センター、アメリカ食品医薬品局などはそろって「虫よけと日焼け止めは別々に塗りましょう」と提言しています (参考文献1-3) 。

Lumedia 日焼け止めと虫よけ剤はどちらを先に塗る?皮膚科専門医が解説 より

おすすめはVIVOのアウトドアUV ホワイト

虫よけ効果のある日焼け止めを探している方におすすめなのが、VIVOのアウトドアUV ホワイトです。

スティックタイプで細長く携行性が良いのが特徴。

グローブをしていても、ネジ部を回すだけで薬剤を押し出して使用できます。

ユーカリ、ハッカ油、国産ヒノキからとったヒノキチオールが配合されており、昆虫忌避効果やリラックス効果が期待できます。

塗布部からはわずかにミントの香りがしますが、強い臭いではなく、塗布部を鼻に付けたり、薬剤を直接嗅がないと分からない程度です。

塗りっぱなしだと白浮きが気になります。

そのほか、日焼け止めが気になる方は、下記の記事で詳しく解説していますので、是非参考にして下さい。

まとめ

今回は登山でのおすすめ虫よけ対策6選を紹介しました。

- 長袖、長ズボンの着用

肌の露出を出来るだけ少なくし、虫と肌の直接接触を防ぐ。

虫が好む色のウェアを避けるのが無難。 - 虫よけ剤の使用

ワンプッシュで簡単に虫よけ効果が得られる。

成分によって効き目や有効な虫が異なるため、注意が必要。 - 防虫ネット

薬剤を使用せず頭部を重点的に保護できる。

ダサイ、顔にネットが当たって不快などのデメリットもあり。 - 防虫線香

泊地での虫よけ効果が高い。

周囲への配慮や火災などに注意が必要。 - おにやんま君

薬剤を使わずに虫よけ対策可能。

有効な虫が限定的で、効果には賛否両論あり。 - 虫よけ効果のあるの日焼け止め

日焼け止めにプラスして虫よけ効果も付与可能。

ただし、効果は限定的で、基本の虫よけ対策の補助的な使用にとどまる。

どんな人とどこに行くかによって、虫よけ対策の方法が変わってくると思います。

今回の記事を参考に、各人に合った虫よけ対策を考えてみて下さい。

コメント